浮体式洋上風車にマアジの集魚効果を確認「浮体や係留チェーンが魚礁の役割」

2025/10/07

浮体式洋上風力発電設備に、大型魚のエサとなるマアジが集まるという調査結果を長崎大学水産学部の研究グループが公表した。これまで浮体式設備は沖合漁業へのメリットが少ないとされてきたが、同グループは浮体や係留チェーンなどが魚礁の役割を果たしていると分析している。

メイン画像:長崎県五島市沖で海水を採取する研究グループ(出典 長崎大学)

環境DNA技術で

集魚効果を調査

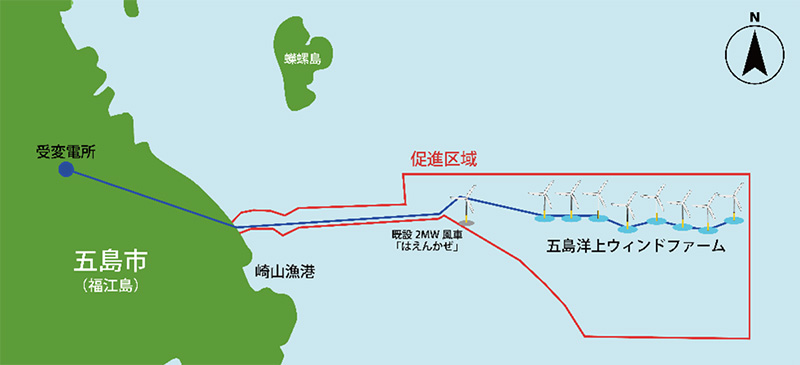

長崎県五島市沖の浮体式洋上風力発電事業(出典 戸田建設)

長崎県五島市沖の浮体式洋上風力発電事業(出典 戸田建設)

洋上風車に魚を集める「集魚効果」があるという報告は以前からあった。しかし、これまでに報告されている集魚効果は、一部の事例、それも着床式洋上風車で確認されているのみである。風車を海に浮かべて係留索で海底とつなげる浮体式洋上風車は、これまでは沖合漁業に良い影響をもたらさないと受けとめられてきた。

長崎大学水産学部の八木光晴准教授と、同大学院総合生産科学研究科の土田真平氏などの研究グループは、長崎県五島市沖で浮体式洋上風車の集魚効果を調査した。公益財団法人日本生命財団「人間活動と環境保全との調和に関する研究」の助成を受けて実施した。

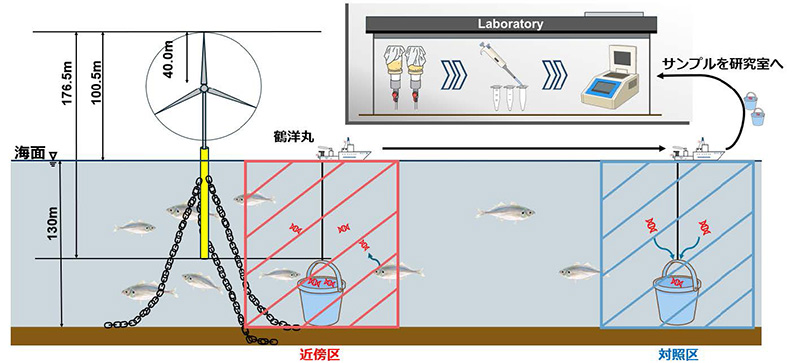

この調査は、「環境DNA技術」を用いて行われた。環境DNA技術は、水や土壌などの環境中に含まれる生物由来のDNAを分析し、その環境に生息する生物の種類や分布を推定する。

これまで魚類の生息調査は、網を使ったり、潜水して目視で確認したりする方法が一般的だった。しかし、こうした方法は多くの手間やコストがかかるうえ、生物にストレスを与えてしまう可能性もある。環境DNA技術は、調査地点の海水を採取するだけで、生物を捕獲せずに膨大なデータを容易に得られるのが特長だ。

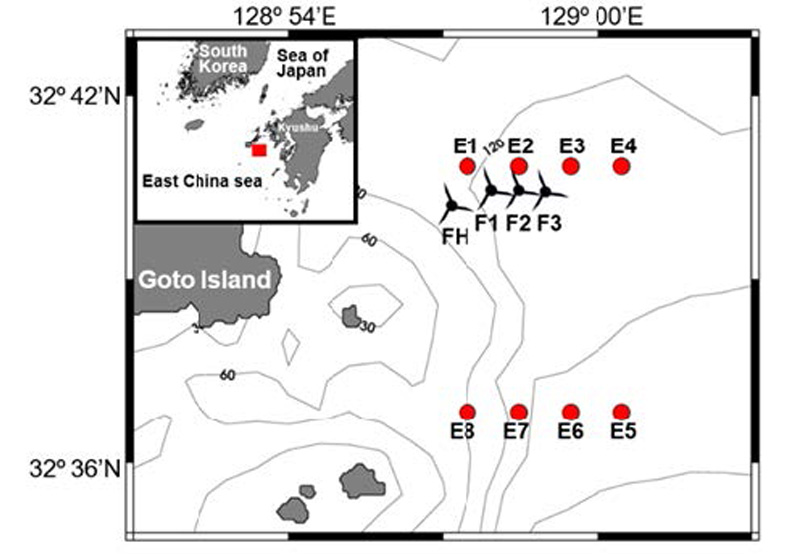

長崎県五島市沖の調査地点(出典 長崎大学)

長崎県五島市沖の調査地点(出典 長崎大学)

長崎大学の研究グループは、五島市沖の浮体式洋上風車周辺の4地点と、風車から約6.4キロメートル離れた4地点の計8地点で調査を実施した。2023年4月から12月にかけて5回のサンプリングを実施して、マアジの環境DNA濃度を計測し、その分布傾向を推定した。

風車周辺の海域から

2倍以上のDNAを検出

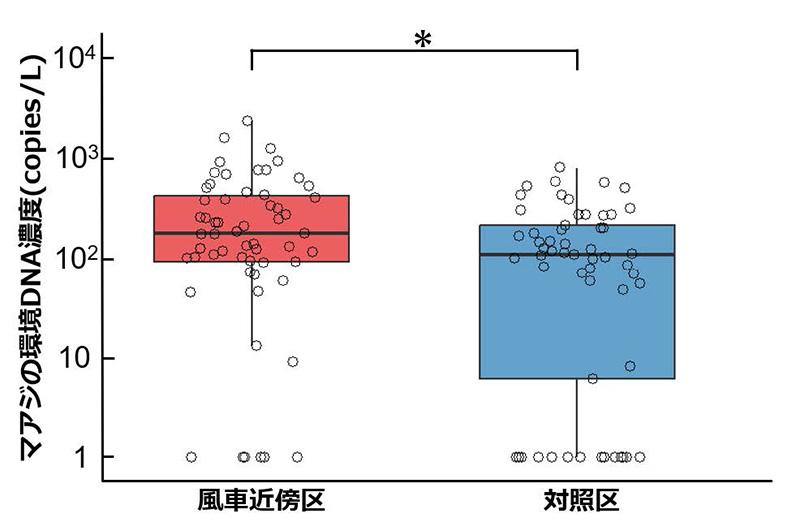

長崎県五島市沖の調査結果(出典 長崎大学)

長崎県五島市沖の調査結果(出典 長崎大学)

調査の結果、浮体式洋上風車周辺の海水において、風車から離れた海域の2倍を超えるマアジのDNA濃度が検出された。浮体式風車周辺の海域で年間を通してマアジのDNA濃度が多く検出され、研究グループは浮体式洋上風車が魚類の行動や分布に影響を与える可能性を示す重要な証拠の一つだとしている。

八木准教授は施設を海底に係留する鋼製チェーンなどが、魚の隠れ家やえさ場となる魚礁の役割を果たしていると分析している。この近海では、ブリ、ヒラマサ、カンパチなどの大型魚類がマアジを積極的に捕食する。研究グループは、ブリやヒラマサなど別の魚種を対象にした調査も実施している。

3本の鋼製チェーンで

海底に係留

五島市沖浮体式洋上風力発電事業の完成予想図(出典 戸田建設)

五島市沖浮体式洋上風力発電事業の完成予想図(出典 戸田建設)

五島市沖の洋上風力発電事業は、戸田建設を代表企業としてENEOSリニューアブル・エナジー、大阪ガス、INPEX、関西電力、中部電力の6社が設立した「五島フローティングウィンドファーム合同会社」が実施している。出力2100kWの風車を8基設置し、総出力は1万6800kWで、来年1月の運転開始を目指している。

五島市沖の事業では、戸田建設などが独自開発した、コンクリートを使って重心を下げ安定性を向上させたハイブリッドスパー型浮体に、日立製作所製の風車を据え付けている。ハイブリッドスパー型浮体は、3本の鋼製チェーンで海底に係留している。

浮体式洋上風車は、その形式によっては広範囲に係留索を張り巡らせるため、広い海域で船舶の運航に影響があるといわれている。

元水産庁長官で東京水産振興会理事の長谷成人氏は、「浮体式洋上風力発電が設置される沖合の漁業は、沿岸漁業とは性格が異なります。沖合漁業の主力は、まき網漁、底びき網漁、はえ縄漁などです。例えば、大中型まき網漁では長さ2キロメートル、深さ250メートルにもおよぶ網を海中に沈めて、風や潮流がある中で魚を網でまいてとります。マグロはえ縄漁では長さ200キロメートルにもわたる長大な縄を使います。このような漁法では、もし漁場の途中に風車や係留索などが設置されれば、物理的に漁ができなくなってしまいます。沿岸漁業では風車を魚礁として活用できる可能性もありますが、沖合漁業では多くの場合、むしろ障害物となって難しいでしょう」と話し、浮体式風車と沖合漁業の共生の難しさを指摘している。

より多くの魚種を対象に

網羅的な調査を継続

研究の概略図(出典 長崎大学)

研究の概略図(出典 長崎大学)

長崎大学の研究グループは、「今回の研究成果は一見すると好ましいものに思えるかもしれませんが、実際にはそれほど単純ではありません。風車付近に魚が集まっていても、その海域で漁業が可能とは限らず、回遊経路の変化によって従来の網漁業の漁場に魚が来なくなるといった懸念もあります。このように、私たちはいま、海洋環境の保全と開発のバランスという極めて難しい課題に直面しています。そしてこの課題に向き合うためには、研究者だけでなく、社会全体、私たちひとりひとりの関心と行動が求められているのです。今後はマアジにとどまらず、より多くの魚種を対象とした網羅的な調査を進めていく予定です」とコメントしている。

DATA

発電する! マアジも集まる!浮体式洋上風力発電施設に集魚効果を発見

取材・文/宗 敦司