ふるさとのブリを守りたい。養殖ブリのブランド化! SNS戦略による認知度と養殖の価値向上へ

2025/04/21

高知県の最西に位置する港町、宿毛(すくも)。日本夕陽100選「だるま夕日」の観測スポットとしても知られる宿毛湾で、沈みゆく漁業界を熱き情熱で照らさんとする人がいる。養殖ブリのブランド化を手掛ける勇進の荒木俊慶さんに、デジタルを用いた販売戦略を伺った。

1.ふるさとのブリを守るために ブランド誕生への想い

2.SNSでブランド認知と養殖の価値向上へ

3.荒木さんの実践するPR戦略

‐顔となるデザインにこだわる

‐ターゲットに合わせてSNSで発信

ふるさとのブリを守るために

ブランド誕生への想い

黒潮の本流が流れ込み「魚のゆりかご」と称される国内有数の豊かな漁場・宿毛湾で、ブリ養殖の会社を運営する家庭に生まれた荒木俊慶さん。幼少期から父の仕事を手伝い、自分たちが育てるブリにも誇りを持っていたが、そのブリが「愛媛県産」として市場に並ぶ姿を目にする。

「愛媛の問屋が入ると愛媛県産、高知なら高知県産と、名称が変わる現状があると知りました。小学生ながらとてもショックを覚えました」と荒木さんは振り返る。大学を卒業し、父の会社で養殖業に従事した後、2015年に加工事業を行う「勇進」を設立した。

養殖から加工、販売まで一貫生産しているため当日出荷にも対応。受注量に合わせて、必要な分だけ朝に水揚げを行う。

養殖から加工、販売まで一貫生産しているため当日出荷にも対応。受注量に合わせて、必要な分だけ朝に水揚げを行う。

「もともと関西、四国へ魚体のまま出荷していましたが、スーパーなどの小売店では加工品の需要が増えてきました。そこで、自社で加工販売ができれば販路が広がり、市場の取引額が低かったときでも、収益を保つことができると考えました。なにより、こだわって育てたブリを『荒木さん家のブリ』の名称で販売できることが嬉しかったですね」。

SNSでブランド認知と

養殖の価値向上へ

そんな荒木さんの思惑とは異なり、販売開始した商品がなかなか売れない状況が続いた。

「品質には自信がある。それを3枚におろしたり、藁焼きにすればすぐ売れると思っていました。だけど、愛媛や九州など他県の養殖ブリとの差別化が難しく、価格競争では太刀打ちできない。『荒木さん家のブリ』の値段に納得できる、ブランドの価値を示す必要があったんです」。

加工品はマイナス30℃のアルコールブライン凍結機を使用。解凍後も鮮度を落とさず、生と変わらない品質で卸すことができる。

加工品はマイナス30℃のアルコールブライン凍結機を使用。解凍後も鮮度を落とさず、生と変わらない品質で卸すことができる。

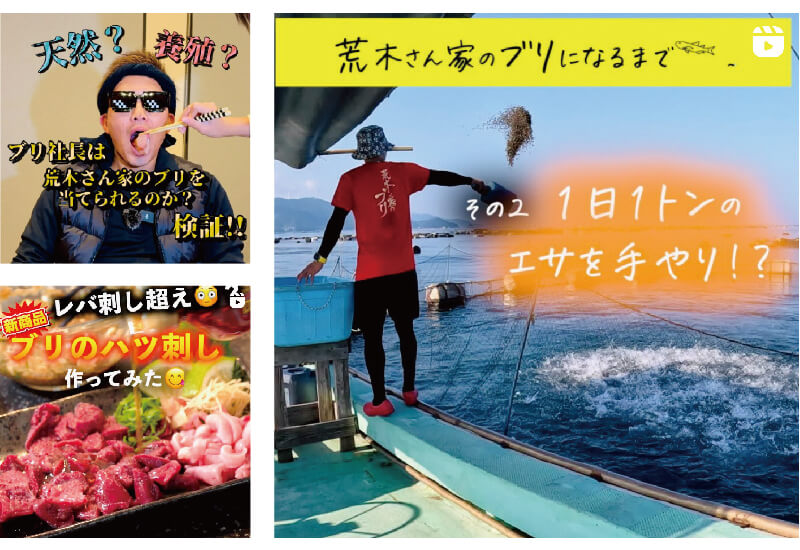

そこで荒木さんは、生産・加工作業の様子からブリの捌き方などを動画にして、Instagram上で発信を始めた。飽きずに見てもらえる作り方を研究し、冒頭3秒間に惹きになるシーンを入れるなど、流行っている動画を参考に編集にもこだわった。

その結果、昨年の新商品『ブリハツ』の紹介動画は大バズリし、現在注文を制限中という大盛況ぶりだ。「最初はInstagramで投稿したんですが反応が悪く、試しにTikTokに投稿してみたら大きな反響をいただきました。視聴者層に合わせて考えることが大切だと気付きました」と荒木さん。今後は購入機会の多い主婦層に向けた動画を制作予定だという。

自社ブランドの認知は広がりつつあるが、稼げる漁業の実現には養殖そのもののイメージの刷新が必要だと荒木さんは強調する。

「養殖魚は鮮度を長く保てるなど天然魚と比べてもメリットが多い。価格が高いのにはきちんと理由があるということを多くの人が知って納得してくれれば、養殖魚の価値は上がっていくはずです」。

大型の生け簀でのびのびと育てることで身が締まったブリに。独自配合のエサを与え、旨味と鮮度の向上を実現する。

大型の生け簀でのびのびと育てることで身が締まったブリに。独自配合のエサを与え、旨味と鮮度の向上を実現する。

荒木さんの実践する

PR戦略

顔となるデザインにこだわる

かわいらしいブリと宿毛湾に沈む夕日をモチーフにしたロゴはデザイナーに発注。発送用の発泡スチロールの他、販促物にも使用し、一目で「荒木さん家のブリ」だとわかるように。WEBサイトの動画は荒木さん自ら撮影・編集。宿毛湾の美しい風景と丁寧な作業の様子がふんだんに盛り込まれ、生産者のストーリーが伝わる作品となっている。

ターゲットに合わせてSNSで発信

幅広い層のファンを取り込むために生産過程だけでなく、ブリの調理方法からエンタメ性の高いコンテンツまで、荒木さん自ら企画、撮影、編集。家族や社員の登場も多く、人柄が伝わる動画が多いのも特徴だ。SNSでは認知拡大の他、商品の感想が直接届くため、新たな商品開発のヒントやモチベーションアップ、さらには求人の応募数増加にもつながっているそうだ。

PROFILE

荒木俊慶さん

高知県宿毛市出身。大学では経営学を専攻し、卒業後は父が運営する荒木水産株式会社に入社。2015年、養殖ブリの加工事業を行う、株式会社勇進を設立し、代表に就任。ブランド魚「荒木さん家のブリ」の生産、加工と、販路を広げる活動を積極的に行う。現在、自社ブランドブリを使った、飲食店の出店を計画中。

Instagram:@arakisanchino_buri

TikTok:@fisherman_733

写真:川村公志

FISHERY JOURNAL vol.3(2025年冬号)より転載