【担い手が集まる漁業の働き方講座①】担い手不足はなぜ解決しない?

2025/08/18

高齢化が進む漁業界。発展には新規就業者の労働力が不可欠だ。しかし、就業者数は年々減少を続け、入ってもなかなか定着に至らないのも問題だという。その理由についてさかなの会理事長のながさき一生さんに伺った。

1.漁師は理想の働き方? Z世代が求める仕事観

2.新規就業者の定着率を下げる就労イメージのギャップ

3.最優先は儲かる仕組みづくり 魅力ある産業に人は集まる

4.ミスマッチを防ぐ3つのコツ

漁師は理想の働き方?

Z世代が求める仕事観

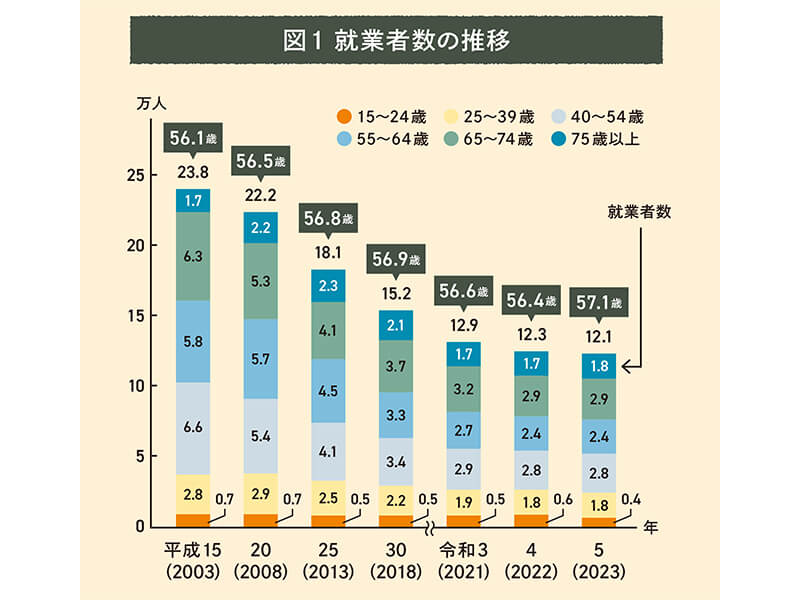

日本の漁業者減少に歯止めが効かない。最新版である令和6年度水産白書によると、漁業者人口は20年前に比べ約半分の12万1389人(図1)にまで減少した。世界的な需要が高まっている水産業で、なぜ日本だけ担い手が増えないのか。

出典)水産庁 令和6年度水産白書「我が国の水産業をめぐる動き」

「さかなビジネス」の著者であり、一般社団法人さかなの会理事長のながさき一生さんは「昔のように地元の血縁の漁師は少なくなり、最近では県外から漁師を目指して移住する人も増えてきています。決して漁師になりたい人がいないわけではない」と語る。

その上で、「漁業という仕事の魅力と実態が正しく伝わっていない」ことを原因として挙げる。

漁業と言えば、一獲千金を夢見る人も多いはず。今年2025年のマグロ初セリも、1本で2億7百万円という数字である。

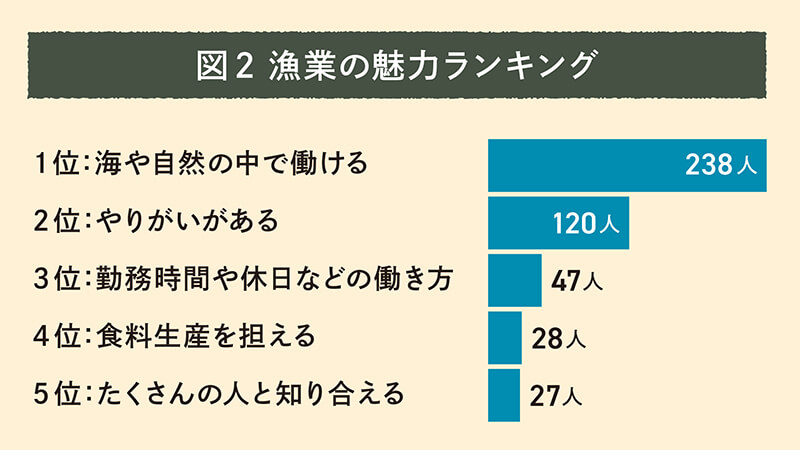

しかし、最近では漁業の働く理由に変化が生じてきた。漁師に聞いた「漁業の魅力」アンケート(図2)では、第1位が「海や自然の中で働ける」。次いで「やりがいがある」「勤務時間や休日などの働き方」が上位を占め、稼ぎよりも漁業の職業としての特性が魅力として映っていることがわかる。

出典)新潟日報社 碧のシグナル(2025年4月18日)新潟日報社によるアンケート調査(n=527)から編集部にて抜粋、作成。

また、漁業の特性は、現代の若者が求める仕事像とも一致する部分が多い。Z世代(一般的に1990年代後半から2000年代前半に生まれた世代)の傾向として、①コスパ・タイパ(※1)重視 ②自分らしさの追求 ③社会貢献が挙げられる。

漁業は自然相手の仕事のため、シケの日は必然的に休み。短期集中でしっかり稼ぎ、しっかり休む。そして日本の食を支えている使命感。天然魚に依存している日本では水産資源管理につながる社会的にもやりがいのある生産活動である。

VUCA(※2)の時代だからこそ、予測不能な自然と対峙する漁業は、時代に合った働き方といえるであろう。

※1 コスパ・タイパ:コスパとは、「コストパフォーマンス」の略で、支払ったお金に対する満足度(費用対効果)のこと。タイパとは「タイムパフォーマンス」の略で、費やした時間に対する満足度(時間対効果)のこと。

※2 VUCA:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を組み合わせた言葉で、現代社会やビジネス環境の予測。

新規就業者の定着率を下げる

就労イメージのギャップ

さまざまな魅力を持っている漁業だがその実態が伝わっていないのはなぜか。

ながさきさんは、「『漁師』と一括りにしているのが良くない」と語る。「漁業は獲れる魚や漁の方法で全く異なる仕事です。チームで戦う定置網漁、1対1で勝負する一本釣り、毎日コツコツ管理する養殖など働き方はさまざま。漁法によって働く場所やチーム体制、生活リズムさえも大きく異なります。これを漁師と一括りにしてしまうと、断片的な情報しか伝わらず、『やりたい仕事じゃなかった』とミスマッチを引き起こしてしまうのです」。

求人情報にもリアリティが足りないことも多い。漁師の求人を見つけた人は海の素人。「海で働きませんか?」では全く伝わらない。乗る船の大きさも船の上の生活も全く想像すら湧いてこない。彼らは24時間揺れる船で、落差が3、4mもある波を乗り越える感覚だって、陸上では全く想像さえ及ばないのである。

「漁業は働く環境も獲ってくる鮮魚も、すべて自然・天然モノです。自然と相対する漁業は、通常の一般的な産業構造とは全く異なります。そのため、一次産業では労働基準法が適用されていません。繁忙期は朝から晩まで働きづめで、1週間以上休めないこともあります。そもそもの「常識」の部分をきちんと伝えていかないと、イメージのギャップを埋めることはできないでしょう」。

また、適正に合った配属ができずに辞めてしまうケースも多いそう。

「例えば、スポーツ選手を目指す若者がいたとします。彼は、野球の練習に打ち込むけどなかなか上達せずに諦めてしまうかもしれません。でも実は、チームプレーが苦手なだけで、個人プレーのテニスは向いていたかもしれません。漁業でも同じことが言えます。なので、採用時にしっかりと適正を話し合うことが、ミスマッチを防ぎ、モチベーションを保って働いてもらうことにつながるでしょう。ベテランの船頭は新人を見ただけで適正を見抜くといわれていますが、今後はデータを活用したより精度の高い適正診断も可能になるのではないかと思っています」。

人材を求める側と就業者の漁業に対するイメージの誤差が、新規漁業就業者の大きなハードルを作ってしまっている。とはいえ必要なのは「正しく伝えること」だけ。決して超えられないハードルではないはずだ。

最優先は儲かる仕組みづくり

魅力ある産業に人は集まる

漁業の魅力が正しく伝われば、ある程度就業者数は増えていくかもしれない。しかし、「日本の漁業自体が魅力のある産業でなければ人が増えても意味がない」とながさきさんは強調する。

「縮小している産業に人を増やそうとしているのがナンセンスですよね。水産業が拡大している。だから人増やすというのが本来のスジ。こういった循環を引き起こさない限り、全体数は増えていかないと思います」。

そのために取り組むべきが、地域ごとの流通・販売の見直しだという。

「漁獲量の減少が叫ばれていますが、そもそも国内だけで見れば人口は減っており、需要も減っています。また、獲る魚が天然なのだから、環境が変われば変わってくるのは当然です。例えば、ブリと言えば北陸を浮かべますが、今は北海道でも獲れる魚となった。でも、北海道にはブリを流通させる供給網が育っていないので買い手がつかない。地元の人も食べない。新たな魚種に対応した供給網をつくることが先決でしょう」。

また、スーパーや卸売り市場へ大量に卸す「マス流通」が主流で、全量販売方式の日本の水産業では多く獲らないと稼げないのも問題だという。

「マグロとサーモンだけ食べるのであれば話は簡単でしょう。でも、日本の食卓や寿司屋ではそうはいかない。春にはサワラ、夏にはイサキがいるんです。日本の魚食文化を支えるには、個人で仕入れてくれる魚屋さん、仲卸さんの存在が必要です。関係をしっかりとつくることができれば、前述の新たな魚種の売り先にもなってくれるはずです」。

とはいえ、個別で卸していくことは現実的ではない。どう住み分けていくのがいいのか。

「ワインと同じですよ。大量に卸せる魚種はマス流通で買い取ってもらう。規模が出せないものは、ヴィンテージワインのように、加工やブランド化して、しっかり単価を上げればいいんです」。

漁師自身も『儲かる未来』を実感しない限り、次世代に魅力を伝えることはできない。そのためにも、新規就業者の獲得だけでなく、漁業がしっかりと収益を出せることを周知して、育てていくことが最優先なのだ。

ミスマッチを防ぐ3つのコツ

就業規則・スケジュールの明確化

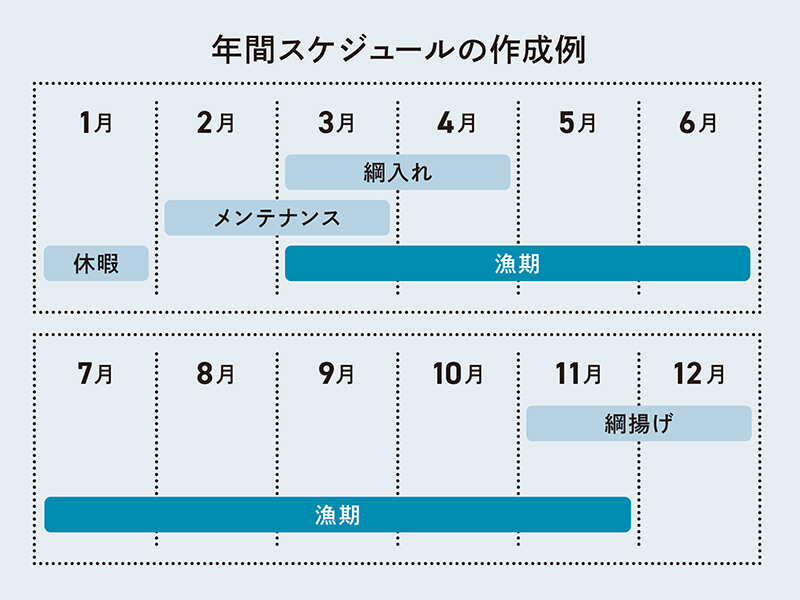

就業規則には労働時間(始業~終業、休憩時間、休日)、賃金の支払い、退職(解雇事由)に関する事項を必ず明記する。また、盛漁期、通常期の1日スケジュールと、年間の操業スケジュールを明示できると、「この時期はこれだけ稼げる」「この時期はこれくらい忙しい」など、新規就業者が生活のイメージを明確に描ける。スケジュールの整理は、作業時間の均一化や短縮の方法を考えるきっかけにも。

適正・キャリアプランに合わせた配属を行う

定置・刺し網・底曳き・一本釣り・養殖など漁法はさまざま。採用時には、新規就業者の希望と組合の仕事の兼ね合いを見て、適正な職場とマッチングさせる。また、一度配属した後でも、仕事の様子や本人の希望を受けて、より適切な配属先があるのであれば転籍の対応を行う。現場希望でも虚弱体質では配属は難しい。希望を叶えられない場合はその理由と今後のキャリアを含めしっかりと説明することが重要だ。

就業体験の機会を増やす

写真や文字だけの求人情報では、現場のリアルを伝えきることはできない。その差を埋めるのに一役買っているのが漁業体験やインターン制度。特に「地域おこし協力隊」は、人件費を国が支援してくれる制度。就業希望者は報酬をもらいながら漁業を体験することができ、採用側はコストをかけずに雇用ができる。ただし、募集時の活動内容が不明確だと、認識のズレからトラブルにつながるため注意が必要だ。

まとめ

〇 漁業には多様な働き方がある。就業イメージや将来設計のミスマッチを減らすことが定着率を高める。

〇 人数を増やす前に人材の質を高める視点が大切。漁業の構造や売り方を考え、儲かる産業にすることが新規参入者獲得の近道。

教えてくれた人

おいしい魚の専門家

一般社団法人さかなの会 理事長

ながさき一生さん

1984年、新潟県糸魚川市筒石生まれ。漁師の家庭に生まれ、18年間家業を手伝い過ごす。東京海洋大学を出た後、築地卸に務め、大学院にて魚のブランド化の研究を行う。魚好きのコミュニティ「さかなの会」を15年以上主宰。ドラマ「ファーストペンギン!」の漁業監修の他、メディア出演も多数。全国を飛び回り、講演やコンサルティングを行う。著書「魚ビジネス」(クロスメディア・パブリッシング)。

文:守 雅彦

FISHERY JOURNAL vol.4(2025年夏号)より転載