日本独自の「水産物流」の強みと課題とは?獲った魚が寿司になるまでを追いかける

2025/09/19

「魚離れ」が危ぶまれる一方で、日本人の9割が好きと答えるお寿司は、いまや世界でも超売れっ子商材。古くから魚文化を支えてきた日本の「水産物流」は、独自の強みがある一方で、大きな課題もあるという。海の地方創生アドバイザー・守雅彦さんが語る。

1.お魚、好きですか? 実は「魚離れ」は幻だった!?

2.これぞ日本の水産業界の全貌だ!日本独特の水産物流の構造とは!?

3.10匹中1匹は出どころ不明? 日本の水産物流にひそむ罠

4.悪漁退散! 注目の水産流通最新技術3選

5.日本の水産業復活! 新日本の水産物流とは!?

お魚、好きですか?

実は「魚離れ」は幻だった?

みなさん、お魚好きですか?

そう聞くと、「苦手です」と答える人は多いかもしれない。生臭い、骨が多い、調理が面倒などなど、しっかり理由も明確だったりする。さすが、魚離れ進行中の日本である。

でも不思議なもので、「じゃあ、お寿司は?」と聞くと「それは好き!」と返ってくるものだ。

それもそのはず、過去20年、好きな食べ物ランキングの不動の1位こそが「お寿司」なのである。

日本人の約9割の人が好きだと答えるお寿司は、今では世界でも超売れっ子商材で、魚需要はうなぎ登り。ここ50年で3.5倍にも膨れ上がっている。魚離れどころかお魚フィーバーな状態である。

でもこのお寿司「いったい誰がどこで、どうやって届けているんだろう?」と考えてみると意外とわからなかったりするものだ。

そこで今回は、「魚が寿司になるまで」を追いかけてみることにする。

試行錯誤を重ね辿り着いた

日本の水産物流の構造とは

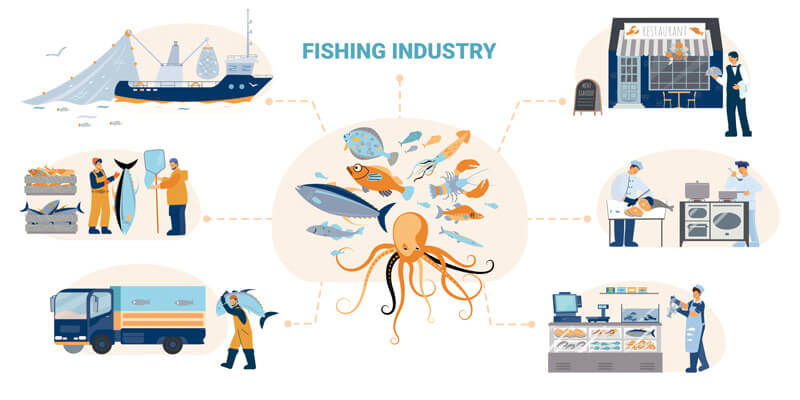

魚が寿司になるまでには、たくさんの人が関わってくる。漁師、仕分け、セリ人、仲買、仲卸、買出人……と、まさに魚のバトンリレーを行っている。

それもそのはず。日本は海に囲まれており、その面積たるや世界で6番目。体積に至っては世界で4番目である。

そんな広大な日本の海には暖流・寒流が流れ、3700種もの魚が溢れ、世界でも有数の漁場となっている。

漁をすれば多種多様な魚が獲れてしまうのが日本の海である。

そんな“あしのはやい”魚をコールドチェーンもない時代から、スピーディーに、余すことなく売りさばくシステムが日本にはある。その流れを見てみよう。

STEP1 漁獲

漁師が魚を獲ってきて、水揚げ場で商品として売れる魚を仕分け、梱包する。

STEP2 産地卸売市場

梱包された魚があつまる場所。周りの漁港から集まった魚をセリ人がセリを行い、仲買に余すことなく売りさばく。

STEP3 産地卸売市場→消費地卸売市場

仲買は自分の得意先や売りさばける地域へ魚を送る。

STEP4 消費地卸売市場

実際に消費する地域で、全国各地の仲買が仕入れた魚が集まる場所。お店の買出し人、お魚屋や飲食店にツテをもつ仲卸へセリを行って売りさばく。

STEP5 お店

消費地卸売市場から買い付けた魚を調理して、一般消費者へおいしい魚として届ける。こうして魚はおいしく、無駄なく、お寿司となるのである。

しかし、このシステムには盲点がある。

10匹中1匹は出どころ不明?

日本の水産物流にひそむ罠

確かに大量に獲れた魚をスピーディーに無駄なくさばけるのはいいのだが、問題は工程が複雑であるということだ。

この工程で、多い場合は12人の手を介することになる。どこかの段階で、しれっと紛れ込ませてしまうことも可能だ。

魚自体には本物もニセモノもないので、そのまま正規のルートで販売されてしまうと、買った本人でさえも判別つかないということが起きてしまう。

実際、日本で売られている魚の10匹中1匹“出どころ不明”と言われており、世界では2兆5800億円にも及ぶ。この“出どころ不明”の魚が流通しているといわれている。

このような魚が紛れてしまうことを「無報告漁業」といい、漁師たちに入るべき「稼ぎ」の、およそ2兆5800億円が搾取されているばかりか、魚価の低下、乱獲の増長、漁業の強制労働をも引き起こしているのである。

無報告漁業の怖さはそれだけではない。最も怖いのは正規のルートで買ったにもかかわらず、知らぬ間に密漁に加担してしまっているということだ。

水産物流の多くの魚は1匹1匹管理されているわけではない。買い手も「ここからここまで」といった形で取引される。

買う側も売る側もどれが密漁品でどれが正規品かなんてわからず、正規のルートで買っているので正しいと思っているのである。

そして、その密漁の事実を知っているのは、しれっと正規ルートに密漁品を紛れ込ませた張本人だけなのである。

これはIUU漁業とよばれる密漁の1つで、SDGsでも謳われている、世界的に重大な課題の1つとなっている。

でもこのような「正直者がバカを見」て、密漁者が金を儲けるといった仕組みに終止符が打たれるのも時間の問題となってきたようだ。

悪漁退散!正規品を見極める

水産流通システム3選

でもこの無報告漁業の問題を解決するのは、意外と簡単である。ちゃんと漁師が汗水たらして獲ってきた魚を間違いなく消費者の手に届けられればいいだけだ。

とどのつまり、その魚の出どころがしっかりわかればいいのである。でもことはそんなに簡単にうまくはいかない。

魚は、個体が小さい分、一度に大量に取引される。魚を扱うときの単位が「匹」ではなく「トン」となっているのもそのためだ。

そんなに大量の魚を1匹1匹確認するのでは何日あってもさばききれない。そこで必要となるものが「トレーサビリティ」である。

その魚を誰がどこで獲って、どんな方法で消費者のもとに届けたのかということがわかる証明書のようなもののことである。

このトレーサビリティが魚1匹1匹にあれば、密漁品を排除できるのである。そんな取り組みがすでに始まっている。

悪漁退散1 水産エコラベル

水産エコラベルとは出どころが由緒正しい魚につけることができるラベルのことで、世界では9ラベル、日本ではMSC、ASC、MELの3ラベルがある。

このMSC、ASC、MELは第三者機関のことで、「この漁師はきちんと資源管理までして漁をしています」とか「この流通業者は、徹底管理されたルートで魚を流しています」とかを認定する機関である。

そうして認定された生産者や業者だけが、このラベルを貼ることができ、扱っていいことになっている。

ただし、検査受験のために多額の費用が掛かったり、短サイクルで検査を受けないといけなかったりと特に小規模漁師にとってはハードルが高く、魚価も上がってしまうという面もある。

悪漁退散2 産直ECサイト

最近増えてきているのが、この産直ECサイト。

漁師がインターネットで直接魚を売ることができるのである。どんな漁師が獲ってきたのかわかるし、最近ではYouTubeでライブ配信しながら漁をする漁師も増えてきた。

産直ECサイトの魅力は何と言っても魚価アップであろう。中間業者を通さずに、漁師が生産(1次産業)して、加工して(2次産業)、販売をする(3次産業)といった6次化をすることで、魚価のアップにもつながり、直接お金が届くのもありがたい。

しかも最近は産直ECサイトサービスも充実してきており、パソコンに不慣れな初心者でもわかりやすくなってきた。

とはいえ、自前でできる分、周りの協力も得にくくなる可能性がある。それにもまして足かせになってしまうのは、その仕事量だ。

生産・加工・販売ばかりではなく、それに付随する梱包、小ロット発送、注文管理、クレーム対応と…もう何屋か分からなくなってしまうという面もある。

悪漁退散3 ブロックチェーン

そして今注目の技術がブロックチェーン。

簡単に言えば、ある一定の企業や人が商品の保証をするのではなく、みんなで正規品であるかをチェックするといった仕組みである。

世界では既に取り組みが始まっている。

フランスの大手スーパーマーケットのカルフールでは、産地偽装や食品の安全性を示すのにこのブロックチェーンを使っている。

商品についているQRコードを読み取ればいつどこで誰が生産して、どのようなルートを通ってきたかわかるようになっているのである。

ポイントはその仕組みにある。通常であれば生産情報は1つのサーバーで1元管理するものだが、それではそのデータ自体が改ざんされてしまう可能性がある。

ブロックチェーンは、流通のそれぞれの段階(例えばセリ人から仲買人が買う段階)を1つのデータ(ブロック)として個別に保管して、その前後のデータをいつでもだれでも比較することができる仕組みとなっている。

つまり1つのデータを改ざんしてもその前のデータとは異なるので改ざんされたことがわかるのだ。そして商品のQRコードを読みとれば、それぞれのブロックが数珠つなぎ的に紐づけされて生産者まで判明することができるのである。

この技術が水産業に確立すれば、だれもがお金をかけることもなく、魚の出どころがわかり、価格を下げている張本人さえもあぶりだすことができるのだ。

問題は、まだまだ技術が成熟してなくて、現場に落とし込めてないのが最大の課題。全国12万人の漁師と1億2千万人の食卓をつなげるには、もう少し時間がかかりそうだ。

古の知恵と新たな技術を両立

二刀流が水産物流の新定番に

どんどん新しい技術が水産業にも流れてきてはいるが、まだまだ万能ではない。それぞれいいところもあるが、欠点もある。

だからといってこのまま悪漁を放置するわけにもいかない。新たな仕組みはやっぱり必要だ。

ではどうすればいいのか?とりあえず、2刀流で行くのも「アリ」ではないだろうか。

大量に捕れる魚をムダにしないで全国に届ける日本の水産物流は、さすが古くからあるだけあって、うまくできている。そんないつもの物流に乗せる分は乗せて、梱包に外れた魚や規格外の魚などはECサイトで売るという形は1つの回答かもしれない。

とにもかくにも「誰がどうやって届けてくれた魚なのかがわかる」そんな時代は、もうすでに来ている。そしてそんな日本の安全でうまい魚を世界は待ち望んでいる。

古の知恵と新たな技術で、日本の海から世界を変えるタイミングがやってきているのかもしれない。

PLOFILE

海のイドバタ会議総座長

守雅彦さん

慶應義塾大学卒。造船業、海事専門商社を歴任。海の地方創生アドバイザーとして独立。

漁業、海運業、海洋環境など様々な業界に精通。「海のイドバタ会議」名義で、海に関わる情報発信を行う。全国30地区の海業に関わる新規事業に携わる。