漁業を中心にした持続可能な社会・ブルーエコノミーで地域創成へ

2024/08/30

持続可能な海洋利用と経済発展を両立させる活動・ブルーエコノミー。国内ではまだ認知が広がっていないなか、2023年、長崎県は「ながさきBLUEエコノミー」プロジェクトを始動。養殖DXで目指す地域創成とは。プロジェクトリーダーの征矢野清さんに展望を伺った。

1.作業負担を軽減するために

2.海外での販路を広げるには

3.水産業の未来を照らす

作業負担を軽減するために

作業を変える

世界有数の好漁場を有する長崎県。水揚げ量は北海道に次ぐ全国2位、獲れる水産物の種類は約250種と全国1位の豊富さを誇る。そんな漁業県・長崎県は、長崎大学との共同プロジェクト「ながさきBLUEエコノミー」をスタートした。海の食料生産を持続させる養殖業産業化共創拠点、海洋産業の新たな価値創造をテーマに掲げ、2032年までに日本の水産業を変える取り組みを段階的に行うと発表した。その目指す姿について、プロジェクトリーダーの征矢野さんは「水産プラットフォームによる地域創成」を掲げる。

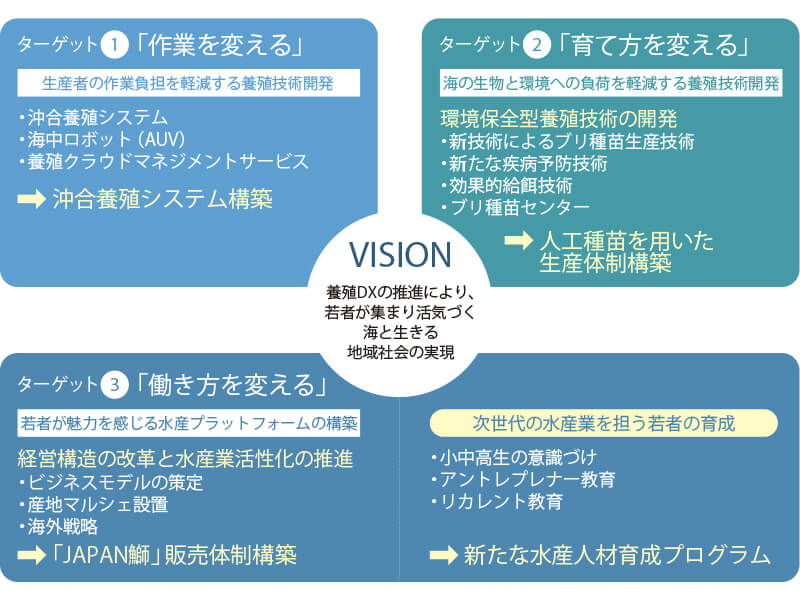

●ながさきBLUEエコノミーが目指す2032年の将来像

「本プロジェクトは3つの事業ターゲットに分かれています。1つ目が、作業を変えること。養殖は日常的な作業が多く労働コストがかかることが大きな課題になっています。そうした生産者の作業負担を軽減するためのスマート機器の開発とシステム化がこのフェーズの目的です」。

特に沖合養殖では、生産者が生け簀まで餌やりや様子の確認に行かなければならない。水中カメラを取り付けるにしても、膨大な数の生け簀ひとつひとつに設置するのは労力がかかり、全体を把握することは難しい。

そこで進めているのが、海底の障害物に引っかからずに自由に動けるAUV式(コードレス)のロボットの開発。ロボットにカメラを搭載して、生け簀の様子をモニタリングしたり、水質の異常を早期発見するための機能も搭載しようとしている。また、ロボットの開発に留まらず、実用化するためのシステムつくりも並行して進めている。

「ロボットを開発できても、稼働させるための電源や通信の問題をクリアにしないと実用化はできません。そのため、本プロジェクトに協力いただいているメーカーさんと話し合いながら、ひとつひとつ検証しています。水産分野に限らず、異業種の方々にも参加してもらって、様々な意見や知見を提供してもらえるのは大きいですね。おかげでスムーズに進んでいる感覚があります」

海外での販路を広げるには

環境に配慮した養殖魚が必要

2つ目は、育て方を変えること。養殖魚の販売について、征矢野さんは「今後は海外展開を視野に入れた新たな養殖システムの構築が不可欠です」と語る。「国内マーケットは限られており、健康食品として魚への注目が集まる海外諸国に、販路を広げていく必要があります。そのためには、世界と戦える日本のブランド魚の確立が不可欠。本プロジェクトでは、ブリを柱にしたブランド『ジャパン鰤』の開発を行っています」。ブリは日本で多く養殖されている魚種で、生食から加工まで幅広く対応できるため海外でも高い評価を得ている。しかし、人気魚種だけでは戦うことはできないという。

「JAPAN鰤は『人工種苗を用いた養殖魚』として育成しています。理由は天然種苗への依存度を下げることだけでなく、トレーサビリティが確保できないと海外で魚を売ることは難しいからです。稚魚の段階から、餌や管理の仕方まで情報追跡が可能な完全養殖魚は、安全の証明となります」。

さらに、飼育方法も重要になるそう。「海を汚さない養殖方法であることも重要です。海を汚染しないためには、海流の少ない内湾よりも流れのある沖合の方が適しています。糞や餌が海流により拡散することで、自然と分解が促進されて海が汚染されるのを防ぐからです。しかし、沖合養殖は労働コストがかかる。だからこそ、スマート化と合わせて進めていく必要があるのです」。

水産業の未来を照らす

地域協業の持つ可能性

3つ目は働き方を変えること。具体的には、産地マルシェを設置し、観光客だけでなく、地元の人たちの消費行動を促進していくのが狙いだ。しかし、海外販売へ注力するのに、なぜ国内マーケットが必要なのか。征矢野さんはこう答える。

「世界に『JAPAN鰤』を出していくには、しっかりと国内で流通していることが大切なんです。漁業国である日本人が美味しいと思っている魚であることが海外で売るときも強みになる。また、外国人観光客が日本で食べた魚を美味しい!と、自分の国でフィードバックをすることで、認知が広がっていくんですよね。そうした美味しくて鮮度の高い魚を気軽に食べられる場所を作りたくて、マルシェを設置しようと思ったんです」。

また、マルシェにはもう1つ狙いがある。生産者・飲食店・観光施設が協業することで、地域全体の経済活動を盛り上げていく。まさにブルーエコノミーの取り組みだ。

「漁業・水産業を産業として復権するには、協業化が欠かせません。だけど、漁業以外の人たちからしたら、自分たちにメリットがないと身が入らないでしょう。『JAPAN鰤』が話題になれば観光客が来る。それに合わせ他の県産魚にも注目が集まる。そうしたら、地域が潤う。じゃあ、次は飲食店やスーパーで新しいメニューを作ろう。すると、6次化の波が生まれて、新たな雇用にも繋がるかもしれない。

地域全体でどう儲けるか? この道筋を示してあげることで協業にメリットを感じてもらえるのです」。

そしてこの事業ターゲットには、もう1つ重要な課題がある。それが水産業を担う次世代の育成だ。征矢野さんは、本プロジェクトの成功へ期待を込めてこう教えてくれた。

「ブリの種苗を育てる研究所の整備を開始しました。そこでは、魚を飼うだけでなく、生理学・生態学・栄養科学・データ科学など様々な視点から養殖を学べる施設にして、漁師から水産加工、観光業者、メーカーまでみんなが一同に集まる場所にしたいんです。例えば、メーカーは漁師さんに新しい製品の意見を聞いて、価格設定や改良ができるし、漁師さんは効率化するための製品の使い方が学べる。こうした姿を子どもたちが見て、「水産業って面白そうだな」って感じてくれれば、次世代が育っていくはず。そのためにも、私たちが先駆けとして水産業の可能性を示していかないと、と思います」。

漁業の未来を明るく照らす「ながさきBLUEエコノミー」の将来像。2032年の到来が待ち遠しい。

取材協力

ながさきBLUEエコノミー

プロジェクトリーダー

征矢野清さん

FISHERY JOURNAL vol.2(2024年夏号)より転載