水中ドローンを活用し、ブルーカーボン調査を効率的に! 被度測定手法の開発・特許取得へ

2025/04/07

一般社団法人BlueArchは、水中ドローンを活用したブルーカーボン生態系の被度測定手法を開発し、2025年2月25日付けで特許登録された。コスト面において課題とされていた本調査の効率化、ブルーカーボンクレジット制度の普及など、注目が高まっている。

ブルーカーボン調査の

作業効率を大幅に向上!

一般社団法人BlueArchは、水中ドローンを活用したブルーカーボン生態系の被度測定手法を開発し、2025年2月25日付で特許登録された。

持続的な海洋生態系の保全を推進する仕組みとして期待される、ブルーカーボン・クレジット制度。海洋生態系が吸収する温室効果ガスの量を数値化し、クレジットとして取引できる。

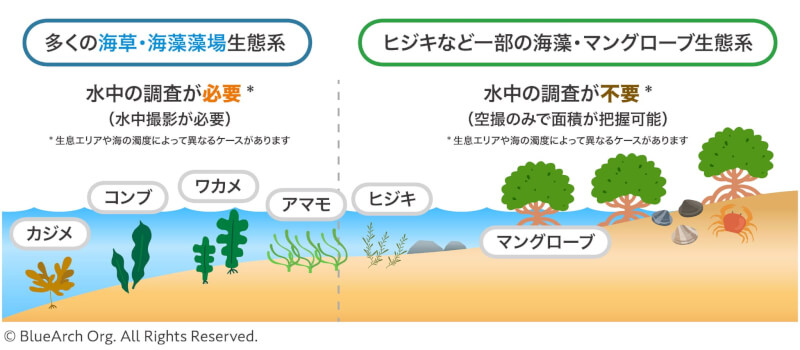

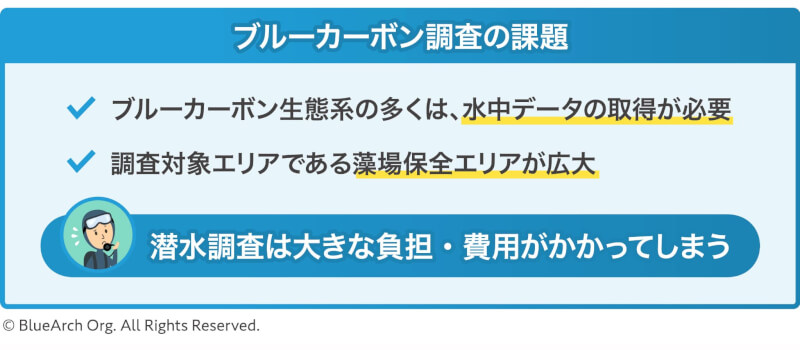

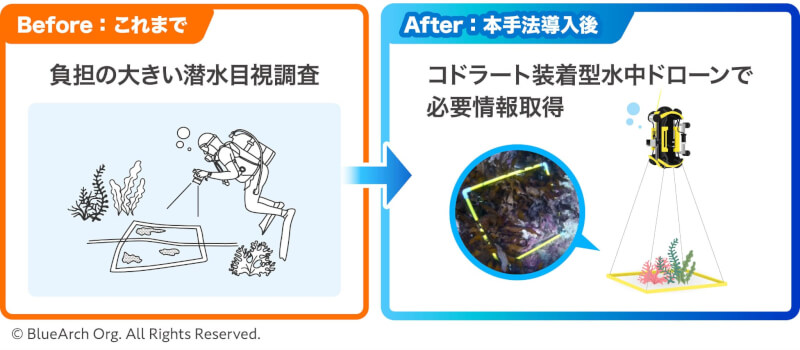

本調査には、水面付近に生息するヒジキやマングローブなど一部の生態系を除き、多くの場合、水中での現地調査が必要となる。しかし、この従来の方法では、人が潜って広大な保全エリアを調査する必要があり、金銭的・時間的コストの高さが課題とされていた。

こうした課題を解決するために、BlueArchは市販の水中ドローンを活用し、手軽にブルーカーボン調査を実施できる手法を開発した。従来の潜水目視と比べて、調査員の身体的負担を軽減するだけでなく、ダイビングスーツの着用やボンベ等の準備が不要となり、調査効率が大幅に向上する。

この手法は、海洋保全と地球温暖化対策において重要な役割を担うブルーカーボン・クレジット制度の普及を後押ししてくれるだろう。

以下、BlueArchのプレスリリースより

BlueArch、ブル―カーボン調査の効率化を実現する、

水中ドローンを活用した海藻被度の簡易測定技術を開発し特許を取得一般社団法人BlueArch(本社:神奈川県横浜市、代表理事:武藤 素輝)は、水中ドローンを活用したブルーカーボン生態系の被度測定手法を開発し、2025年2月25日付で特許登録されました。

本特許技術を活用した調査結果は、横須賀市が国土交通大臣の認可法人であるジャパンブルーエコノミー技術研究組合(以下、JBE)(*1)に申請したJブルークレジット®(*2)において正式に認証を受けており、ブルーカーボン・クレジット創出に向けた調査手法としての有効性が認められています。

参考:【国内初事例*】ドローンとAI技術を用いたブルーカーボン生態系の調査手法を開発し、調査結果がJブルークレジット®の認証を取得■特許番号:特許第7639979号

■発明の名称:測定システム、測定方法、及び測定プログラム

■特許権者:

【識別番号】524294862

【氏名又は名称】一般社団法人BlueArch「水中ドローンを活用した簡易被度測定手法」開発背景

海洋生態系が吸収する温室効果ガスの量を数値化し、クレジットとして取引できるブルーカーボン・クレジット制度は、持続的な海洋生態系の保全を推進する仕組みとして期待されています。

ブルーカーボン量の調査には、水面付近に生息するヒジキやマングローブなど一部の生態系を除き、多くの場合で水中の現地調査が必要です。

従来の方法では、人が潜って広大な保全エリアを調査する手法が採られていたため、金銭的・時間的コストがかかり、ブルーカーボン・クレジット制度の普及における課題の一つとなっていました。

こうした課題を解決するため、BlueArchは市販の水中ドローンを活用し、手軽にブルーカーボン調査を実施できる手法を開発しました。従来の潜水目視と比べて、調査員の身体的負担を軽減するだけでなく、ダイビングスーツの着用やボンベ等の準備時間も不要となり、調査効率が大幅に向上することを確認しました。

なお、本手法・システムの開発は、公益財団法人日本財団の助成支援を受けて実施されました。

方形枠(コドラート)を装着した水中ドローン被度計測手法

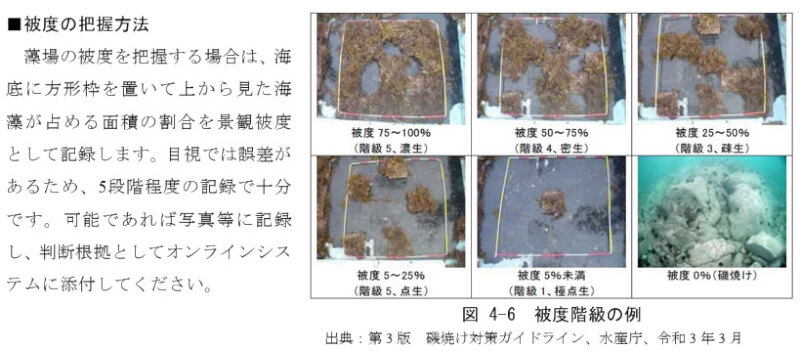

Jブルークレジット®認証申請に際する藻場モニタリング調査では、海底にコドラートと呼ばれる方形枠を設置し、被度を記録する方法が採用されています。従来は、このコドラートを人が潜水して設置し、撮影後に回収するのが一般的でした。

方形枠(コドラート)を用いた海藻被度の把握方法

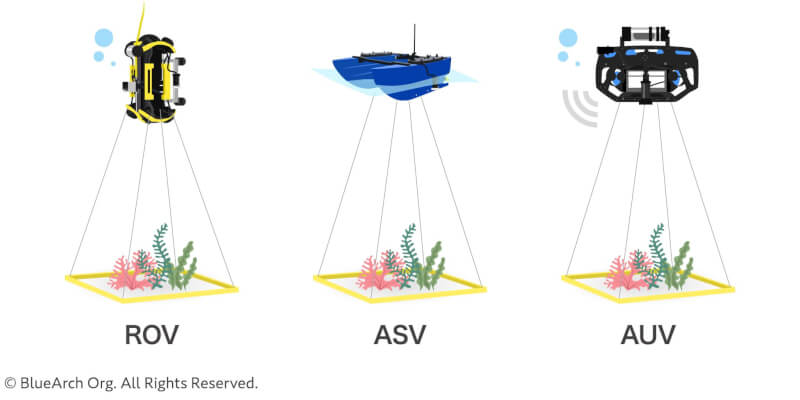

(引用:『Jブルークレジット®認証申請の手引き』 ジャパンブルーエコノミー技術研究組合)今回、BlueArchでは、ロープでコドラートを装着した市販の水中ドローン(ROV)を用い、代表観測点で垂直に潜航させてコドラートを海底に設置し、被度情報を取得する手法を開発しました。この方法により、手ごろな価格の市販水中ドローンを活用し、船上から効率的に広範囲の代表点被度調査が可能となります。

また、コドラートがロープに装着されているため、コドラートを投げ込み設置した場合と比べて回収の手間が省け、被度計測の作業を船上のみで完結させることができます。

なお、本特許の手法およびシステムは、操縦型の無人小型潜水艇(ROV)に限らず、自律型無人小型潜水艇(AUV)や無人小型水上艇(ASV:水上ドローン)にも適用可能であり、権利範囲に含まれます。

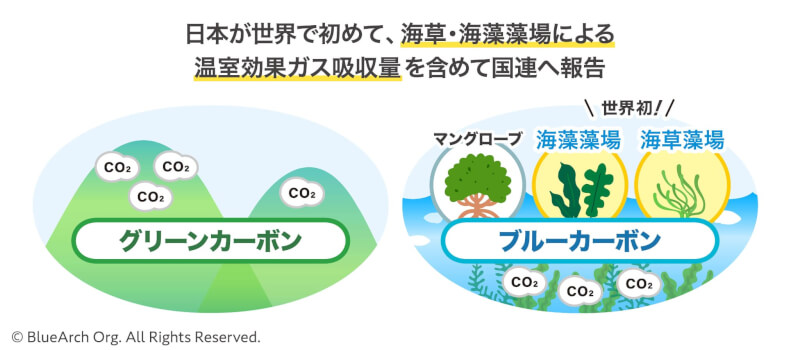

ブルーカーボンについて

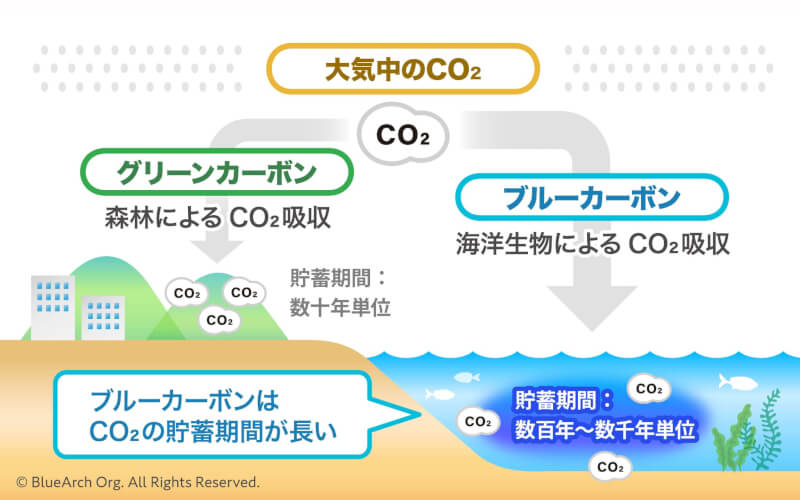

ブルーカーボンとは、ワカメやアマモ、マングローブなどの海洋生態系の光合成によって吸収され、その後海底や深海に貯蓄される炭素のことを呼びます。ブルーカーボンは、森林などのグリーンカーボンに比べてCO2の貯蔵期間が長く、また、ブルーカーボン生態系は、魚など海の生物の産卵場としての機能も果たすため、気候変動対策と生物多様性の保護の両方に貢献できることから注目されています。

*1 ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)

海洋の保全、再生、そして活用を通じてブルーエコノミー事業の活性化を目指し、「Jブルークレジット®」制度の創設および運用を行っている、国土交通大臣認可の技術研究組合*2 Jブルークレジット制度

ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 (JBE)が独立した第三者委員会の審査を経て認証・発行・管理する独自のクレジットで、沿岸域・海洋に貯留されるCO2の量を客観的方法論に基づき科学的合理的に算定し、これを認証・発行することにより排出量取引を可能にする仕組みブルーカーボンにおける日本の先進的な取り組み

国連気候変動枠組条約(UNFCCC)に基づき、各国政府は温室効果ガスの排出量や吸収量を「国別インベントリ」としてまとめ、国連に報告しています。これにより、気候変動対策の進捗状況を把握し、国際的な取り組みを推進することが可能となります。

2024年4月、日本政府は世界で初めて、海草藻場や海藻藻場が吸収する温室効果ガスの量を国連へ報告しました。この取り組みは、世界に先駆けた動きとして注目を集めています。

参考:2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について ー 環境省

今後の取り組み

本開発手法については、3/29(土)に開催される令和7年度日本水産学会春季大会にて発表を予定しています。

今後は操縦型水中ドローン(ROV)やAI技術に加え、衛星技術や自律型海中ロボット(AUV)など複数の計測技術を活用し、対象海域や生態系に即した効率的かつ正確な藻場調査手法の開発に取り組んで参ります。

BlueArchは、さまざまな企業や大学、団体とのコラボレーションを加速させていく方針です。共同研究やシステム開発・ブルーカーボン調査等のご相談は、お気軽にお問合せください。

【一般社団法人BlueArch概要】

地域の漁業者や行政と連携し、ドローンやAI技術を活用したブルーカーボン生態系のモニタリングシステムの研究開発、また、開発したシステムを用いたブルーカーボン調査や海洋STEAM教育などの事業を行っています。普段の生活では見えにくいものの、重要な海の環境問題に焦点を当て、地域の漁業者や行政、企業、大学とパートナーシップを築きながら取り組みを進めています。

所在地:神奈川県横浜市中区元町4‐168 BIZcomfort元町ビルB1F

HP:https://bluearch.or.jp/引用:BlueArch、ブル―カーボン調査の効率化を実現する、水中ドローンを活用した海藻被度の簡易測定技術を開発し特許を取得