陸上養殖のメリット・デメリットは? 設備の選び方はどうする?ビジネス成功へのSTEPを紹介

2024/08/05

今、陸上養殖がアツい。環境負荷が少なく安全性の高い陸上養殖は、世界的に注目を集め、ビジネスチャンスも大きい。しかし、リスクはつきものだ。ここでは、新規参入者が知っておきたい陸上養殖のいろはを紹介する。

1.STEP1.基礎知識 陸上養殖は儲かるの? メリットとデメリット

2.STEP2.売上設定 どの魚で勝負する? 陸上養殖の利益計算

3.STEP3.方式選定 タイプでわかる! 養殖施設の選び方

4.STEP4.必要設備 これされあればOK! 必要な設備と選び方のコツ

5.STEP5.選定リスク 事業撤退の理由はこれ! 陸上養殖の3大リスク

STEP1 基礎知識

陸上養殖は儲かるの?メリットとデメリット

誰でも簡単に陸上養殖業を始められる時代がやって来た。

2023年5月1日より、陸上養殖が届出制になり、現在全国で662件が登録されている。陸上養殖は、通常の漁業とは異なり、漁業権を持たなくとも販売できることが最大の利点である。また、海面養殖のように気候の影響を受けず、生育環境をコントロールできるため、漁獲量を安定させられるのも魅力だ。

一方で、撤退する企業も増えている。その最大の原因は、1000万円~数億円にもおよぶイニシャルコストにある。販路が確保できなかったり、病気で魚が全滅したりと想定外の問題に見舞われ、回収の見込みが立たなくなってしまうケースも稀ではない。しかし、そういった問題の多くは企画段階から対策でき、充分な利益を確保することも可能だ。

メリット

●品質やサイズが安定する

●外部環境の影響を受けにくい

●どこでも生産できる

デメリット

●イニシャルコストが高額

●病気が発生すると拡散しやすい

●既存の販売ルートに乗せにくい

STEP2 売上設定

どの魚で勝負する? 陸上養殖の利益計算

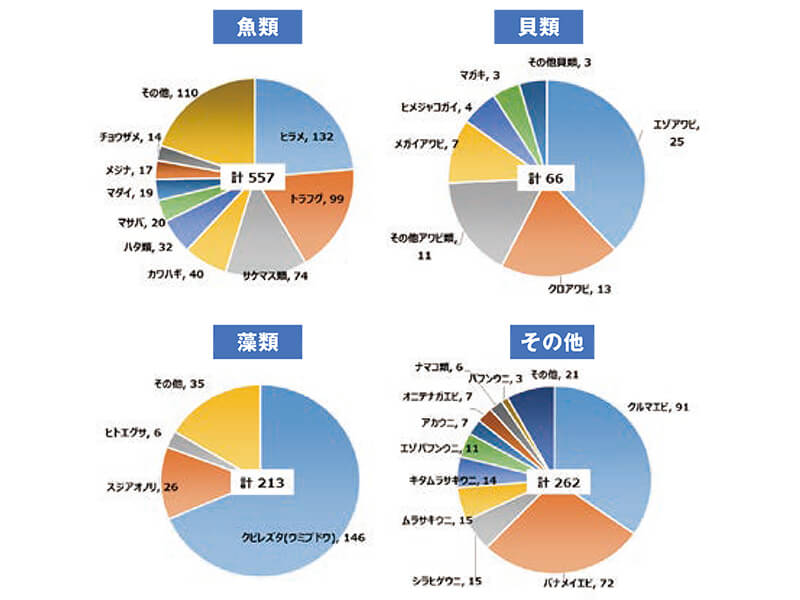

どんな魚でも陸上養殖ができるわけではない。まだまだ研究が追いついていないのが現状だ。水産庁の調査によると陸上養殖で一番多いのはヒラメ、次にウミブドウ、クルマエビと続く。その中でどの魚を選ぶのか。規模はどれくらいか。それによって設備も立地も売上計画さえも変わってくる。

例えば、クルマエビの30万匹を計画するとしたら…

イニシャルコスト:土地代+(水槽(50万円)+浄化装置(300万円)×6施設)=土地代+2100万円

ランニングコスト:(稚魚(20円/匹)+飼料代(30円/匹))×30万匹+設備メンテナンス(300万円)+光熱費(300万円)+人件費=2100万円+人件費

売上:クルマエビ(200円/匹)×30万匹×歩留まり率(70%)=4200万円

となる。

それぞれの金額は一例ではあるが、魚種さえ決まれば、見積もり自体は複雑なものではない。

STEP3 方式選定

タイプでわかる! 養殖施設の選び方

魚種が決まれば、次は施設選びだ。種類は大きく3つ。

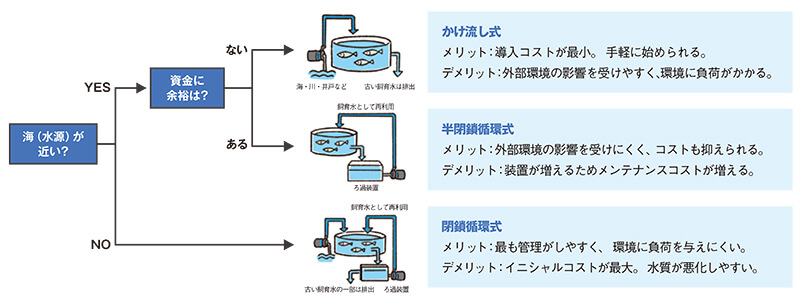

水源が近くになければ、水を循環して再利用する閉鎖循環式。水源が近くであれば、近くの水源から取り入れてそのまま排出するかけ流し式。資金に余裕があるようであれば、より管理しやすい半閉鎖循環式となる。

STEP4 必要設備

これさえあればOK! 必要な設備と選び方のコツ

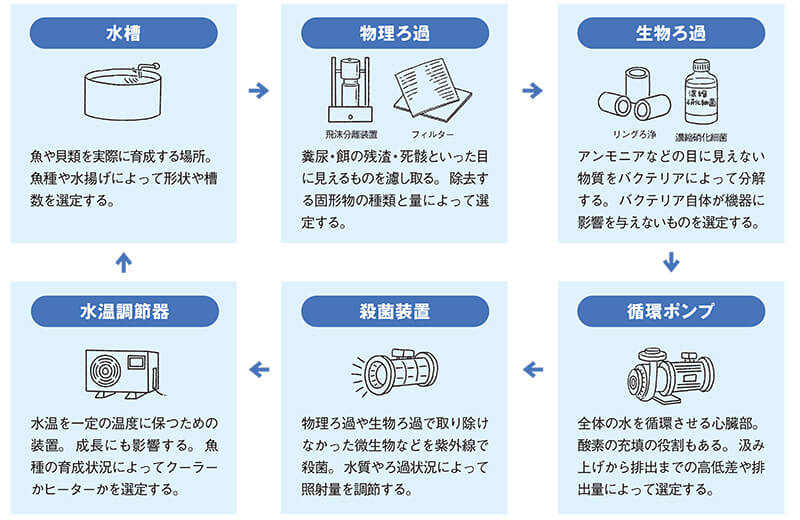

施設には、少なくとも水槽、浄化装置(ろ過装置)、ポンプ、水温調節が必須となる。それぞれの設備を減らせばコストを下げられるが、水槽を減らせば共食いが起き、浄化装置を減らせば病気が蔓延し全滅するといったリスクが生まれる。

リスクとコストのバランスは非常に難しい問題のため、まずは先駆者や浄化設備の販売業者、コンサルタントに相談することが最善策だ。

STEP5 選定リスク

事業撤退の理由はこれ! 陸上養殖の3大リスク

リスク1 病気が蔓延する

陸上養殖はコントロールしやすいものの、一度病気が発生してしまうと限られたスペースのため蔓延しやすく、全滅する可能性がある。

原因の多くは海水など外部からの菌の流入や餌や死骸の腐敗、水温の不適温などがある。

[対策]

性能の良い水質浄化設備が必要。ろ過技術や殺菌方法などすでに実績のあるメーカー品もあるので魚種に併せて検討する。

リスク2 計画通りに進まない

陸上養殖の参入障壁が低くなったとはいえ、育成方法はまだまだ発展途上である。前例と同じ方法でやっても計画通りには進まないことが多い。

稚魚と成魚とでは餌や飼育方法も異なる。

[対策]

立ち上げから商品になるまで継続的に相談できる環境が必要。伴走してくれるコンサルタントのような存在があると心強い。

リスク3 売り先が見つからない

通常の販路はすでに既存のルートで確立して、参入余地がほとんどない。

ECで個別販売しても埋もれてしまい、売上にムラが生じる。ネーミングしただけでブランディングしたと考えている生産者も多い。

[対策]

養殖事業を行っている企業や水産関係者のもとで勉強するのが定石。水産業の仕組みを理解することが先決。まずは養殖業界の門戸を叩いてみよう。

教えてくれた人

海のイドバタ会議総座長

守雅彦さん

慶應義塾大学卒。造船業、海事専門商社を歴任。海の地方創生アドバイザーとして独立。

漁業、海運業、海洋環境など様々な業界に精通。「海のイドバタ会議」名義で、海に関わる情報発信を行う。全国30地区の海業に関わる新規事業に携わる。

文:守雅彦

イラスト:岡本倫幸

FISHERY JOURNAL vol.2(2024年夏号)より転載