「地方こそ、成長の主役」地方成長戦略の鍵を握る注目の取り組み「海業」を徹底解説

2024/12/18

コロナ禍を経て地方の魅力が再評価され、新たな「海業」へ注目が集まっている。海そのものを地域資源として活用する取り組みは、コト消費の提供により観光客を呼び込み地域の活性化の要となる。今回は、成功事例から学ぶ地方創生のポイントを解説する。

「地方こそ、成長の主役」

石破首相の所信表明の一コマだ。「さすがは初代地方創生相!」というわけではなく、ローカライゼーションやふるさと納税など、地方を盛り上げるキーワードが毎日のように紙面を飾っている現状を考えれば納得の一言だ。まさに地方創生の時代である。特にコロナ禍以降で普及した「テレワーク」という働き方の台頭により、ワーケーションといった都会では味わえない地方の魅力が見直されている。そんな「地域ならでは」を表現するコンテンツとして注目されているのが「海」だ。海から昇る初日の出、海水浴にサーフィン、島めぐりや釣り。思いがけず海の絶景に出会ったときには感動すら覚えるものだ。そして何より、四季折々で楽しめる海産物は最大の海の魅力であろう。そんな海を1つの地域資源として地域を盛り上げようとする取り組みがある。それが「海業」である。

海業の誕生秘話に

隠された逆転の発想

海業とは、1985年に神奈川県三浦市の久野隆作さんが提唱した言葉で、「海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業であって、国内外からの多様なニーズに応えることにより、地域のにぎわいや所得と雇用を生み出すこと」である。

簡単にいえば、「海という資源を使って地域の賑わいを生み出しましょう」という取り組みのことを指す。

今まで海の産業といえば、漁業なら漁業、マリンレジャーならマリンレジャーといったように、同じ地域の海でも業種が違えば全く接点もない状況であった。過疎化や高齢化など先細りするのが目に見えている地方の海の界隈とはいえ、互いに交わりもしなければ、支え合いもない状況が続いていた。

これは三浦市も例外ではなかった。三崎の冷凍マグロとして一躍有名になった三浦市だが、徐々に減っていく漁業者人口に、「このままでは漁師町三浦がなくなってしまう」と当時の久野三浦市長は頭を悩ませていた。漁業に陰りが見え、魚頼みの地元の体質を見直さなければならないと刻一刻と課題は深刻さを増していった。

そして行き着いた答えが、海業であった。海を漁業ばかりに縛られるのではなく、海自体を1つの地域資源として活用して、地域全体の収益を計るという取り組みを進めていこうと決したのである。

とはいえ、ことはそう簡単には進まなかった。

地元漁師も「このままではいけない」と理屈ではわかっているものの先祖代々の生業を変えるには相当の意思と覚悟を必要とするもので、なかなか賛同を得られなかった。それでも諦めることなく、1人1人地域住民に呼びかけ、月日を重ねること約30年、ようやく地域の「美味しい」と「魅力」が詰まった複合マーケット「うらりマルシェ」が2016年にオープンしたのである。

このような取り組みが政府にも認められ、2022年には、地域の海を活用した新た取り組みとして海業の振興を政策として取り組むことになった。

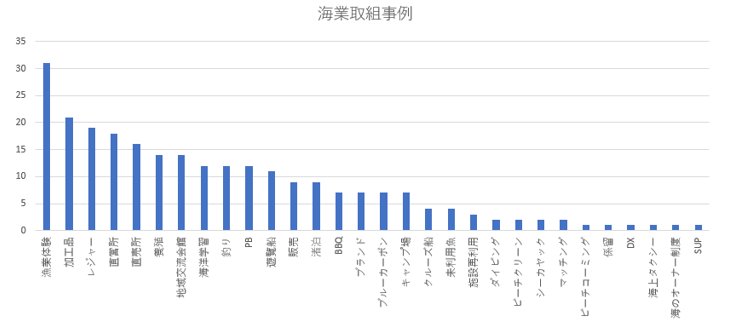

2023年から公募を開始し、現在まで54地区の漁村が名乗りを上げ、ユーモアのあるアイデアや地域ごとの特徴を生かした取り組みを行っている。政府も支援を強化し、2027年までに海業地区を500地区にまで拡大していく方針だ。

成功事例から学ぶ!

陥りやすい地方創生の罠

海の地方創生として立ち上がった「海業」。現在54地区が選定されている中で、もっとも注目を浴びている事業が、漁業体験である。まさに昨近のトレンドであるコト消費だ。

三重県鳥羽市には、日本最大の飼育種類を誇る鳥羽水族館、三重大学の水産実験場、日本に5校しかない商船高専の鳥羽商船高等専門学校などまさに海の産官学が勢ぞろいした注目の地域だ。

そんな複合的に条件の揃った鳥羽では様々なプロジェクトが進められている。海賊大名ともよばれた九鬼水軍を知れる鳥羽ARや全国の現役海女さんが集まる全国海女サミット、鳥羽商船高専では船員のお仕事体験「チャレンジツアー in 鳥羽」や体験航海、海洋観測機器うみログの製品化・牡蠣殻をつかったエコタイル開発など毎月のように次から次へと新たな取り組みが生まれている。

鳥羽AR

鳥羽AR

その中でも人気のプログラムが海女小屋体験ツアーだ。

海女小屋とは海女さんが体を休めるために暖を取る小屋のこと。そんな地元海女さんしか入れない海女小屋で現役海女さんの獲れたての海産物を堪能できるサービスである。海女さんの絶妙なトークと地元の絶品料理に、あたかも自分も海女さんになった体験ができるのである。まさにコト消費の再現だ。

海女小屋体験ツアー

海女小屋体験ツアー

しかし、コト消費が人気を集める中、「同じようにやったけどうまくいかない」という声も聞くようになってきた。実はここに落とし穴がある。

それは同じような体験ができるのであれば、本場で体験する方に魅力を感じるという人間の心理である。縁もゆかりもない体験を半端に遠いところへわざわざ行くというのはなかなかモチベーションを上げにくい。

とくにコト消費という体験をサービスにするのであれば、その「地元ならでは」になぞらえた体験でなければ人を惹きつけられない。

しかし、一生懸命地元の中で答えを探そうとしても意外と見つからないものである。それもそのはず、いつも見慣れた景色というのは地元の人とっては当たり前すぎて魅力に映らないからだ。では、どうすれば地元ではわからない魅力を認識できるのか?

その答えは、「縁のないド素人の観光客に教えてもらう」ことだ。そういった観光客はその地域の何かに魅力を感じてやってきているもの。決してどこでも同じような体験ができるものなんか求めていないのだ。旅行先でまでコンビニ弁当を食べたいとは思わないのと一緒である。

コト消費で学ぶべきことは、注目度の高いコンテンツそのものを真似ることではなく、「地元ならでは」のコンテンツをどのように生み出して、どのように運用しているのかを知ることが重要なのだ。